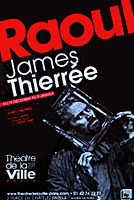

Spectacle visuel conçu, mis en scène et interprété par James Thierrée.

Scène peu commune devant un théâtre : des gens, brandissant des pancartes au nez des nouveaux arrivants, cherchent des places au marché noir, à n’importe quel prix…

Ce type de marchandage, coutumier à l’entrée de concerts rock très courus, situe déjà l’animal : James Thierrée revient à Paris en star, auréolé d’un succès mondial incontesté. Le public afflue en masse, les tickets pour ses deux semaines au Théâtre de la Ville sont difficiles à dégotter. De fait, la grande salle est bondée et les spectateurs, acquis à sa cause, palpitent d’excitation dès l’ouverture de rideau.

Au centre de l’immense plateau, un décor de tuyaux métalliques semble abriter une cahute à la fois moderniste et préhistorique, où vit un ermite répondant au doux nom de Raoul. Son existence repliée se voit subitement menacée par un violent énergumène, qui fait irruption dans ce cocon et saccage tout sur son passage, avant de repartir comme il était venu, mystérieusement.

Ces deux êtres (l’ermite doux rêveur et le psychopathe agressif) sont en fait les facettes opposées d’une même personne : l’acteur-transformiste Thierrée réalise, d’entrée, ce tour de force d’incarner deux rôles quasi simultanément, à l’aide de chausses trappes et machinistes complices s’agitant dans l’ombre.

L’ouverture aux quatre vents de son home sweet home, où il vivait parmi un bric-à-brac d’objets insolites, secoue l’humanité racornie de ce jeune vieillard, le confrontant à des émotions intenses (haine, doute, épouvante) susceptibles de lui apporter un supplément d’âme. Réalisant peu à peu l’absurdité de son existence, il ira de surprises en surprises au contact d’un environnement paradoxal, hostile ou amical (les objets qui l’entourent sont à double tranchant), concret ou fantasmatique (d’étranges animaux marins, apprivoisables et néanmoins inquiétants).

Sans un mot, l’acteur-auteur-metteur-en-scène-scénographe-star réussit à faire vibrer ce petit univers, partant du minuscule (la cahute) pour l’ouvrir à des proportions inimaginables : tout le plateau se voit mobilisé, et le moindre élément de son décor (jusqu’aux cintres et rideaux) participe au tournoiement féerique de son imagination.

James Thierrée, on le sait, est le petit-fils de Charlie Chaplin : il a beau vouloir exister artistiquement par et pour lui-même, on n’échappe pas à cette filiation… et certains mouvements font indéniablement penser au génie du Cirque ou des Temps Modernes, notamment ce don (typiquement "slapstick") d’intégrer son corps au décor, s’en faire tout à la fois un atout (pour rebondir) et un ennemi (se le prendre en plein face).

En le voyant, on repense à ce que disait Eric Rohmer, alors critique, lorsqu’il comparait le comique de Buster Keaton à celui de Chaplin : selon lui, le premier était (encore) plus fort que l’autre, parce que ses gags échappaient au récit, qu’ils n’étaient pas aisément explicables - alors que ceux de Charlot, disait-il, faisaient déjà rire si on les racontait.

En ce sens, James Thierrée a aussi à voir avec ce comique keatonien un peu surnaturel dont parlait le futur auteur de "Pauline à la plage" : il faut le voir pour le croire, et certaines des péripéties visuelles qu’il nous livre défient à ce point l’entendement qu’on perdrait son temps à tenter de les raconter. On se contentera de dire que l’acteur, passé par l’école du cirque, s’avère tout à la fois mime, acrobate, danseur, cascadeur, truqueur ou magicien… Et qu’il devient presque épuisant, à force de maestria !

Mais Keaton et Chaplin avaient le mérite de placer leurs gags, qu’ils soient magiques ou plus narratifs, dans une histoire linéaire, qui se trouvait dynamitée par leur virtuosité hors de ce monde. C’est là que le bât blesse, et qu’il faut apporter un bémol à l’enthousiasme de rigueur : à force de multiplier les idées incroyables et s’adonner à la surenchère (toujours plus haut, toujours plus fort), l’acteur-scénographe prend le pas sur l’auteur… au risque de perdre le fil du récit et déboussoler le spectateur dans la deuxième moitié du spectacle.

L’argument de "Raoul" est sans doute trop mince et abstrait pour relancer perpétuellement l’intérêt pendant 80 minutes : James Thierrée, sur la foi de son talent visuel (indéniable, bluffant), se refuse à raconter une véritable histoire et verse dans un onirisme psychanalytique qui peut paraître un petit peu vain, parfois. Il prend ainsi le risque de lasser l’amateur de théâtre traditionnel, qui aime qu’une forme brillante s’accompagne d’un fond à sa hauteur (et vice versa).