Auteur de BD depuis une dizaine d’années, Anthony Pastor usa d’abord sa croûte dans le milieu du théâtre puis, face au succès de ses premières planches, il se consacra plus précisément au neuvième art.

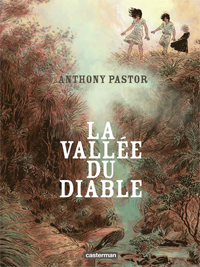

Le sentier des reines avait pour toile de fond la première guerre mondiale, l’attente, la mort, et le combat pour que la vie continue. La vallée du diable est la suite de ce premier récit, pouvant néanmoins être lu indépendamment du premier volume. Je sais bien qu’ils disent tous ça, mais pour l’avoir vécu, à part quelques implicites troubles, la narration de ce volume n’en est pas affectée.

1920, deux veuves, un orphelin et un ancien soldat débarquent sur les côtes de Nouvelle-Zélande. On se demande bien ce qui les a réunis, pas difficile de deviner qu’il s’agit d’un drame. Au vu des dates, très certainement lié à la première boucherie mondiale. Toujours est-il que les liens qui unissent ces quatre-là sautent aux yeux dès les premiers cartouches et restent indéfectibles tout au long des planches.

C’est ici que commence à agir le crayon d’Anthony Pastor, parce qu’avec peu de mots, des jeux de cadres et de contrechamp, le lecteur ressent le poids de cet innomé qui scelle les vies de Blanca, Pauline, Florentin et Arpin. Leur détermination à s’en sortir coûte que coûte ferait se retourner sur leur sofa les baratineurs de la résilience. Les ombres planent sur La vallée du diable, et malgré tout, les protagonistes ne se lamentent ni sur leurs difficiles conditions de vie, ni sur le climat ou la mauvaise foi ambiante.

Quelque peu intimidés à leur arrivée en Australie, ils sont accueillis par James Jacques, éleveur de Nouvelle-Calédonie vivant seul avec sa fille Marie. Cet accueil n’est évidemment pas désintéressé, ce dernier ayant des vues sur les jupons de Pauline. Cette dernière lui préfère néanmoins Félix Arpin. Qui préfère Déwé. Qui était destinée à Auguste… Et Marie aime Florentin qui aime secrètement Pauline…

Kanaks bafoués, bagnards avides, trafiquants de jus fermenté, enfant caché, êtres mal-aimés, jalousie, amertume et désir de vengeance dominent. Alors que leurs destins étaient étroitement mêlés au début de l’histoire, les relations des quatre principaux personnages se fissurent face aux mensonges, aux non-dits, à la maladresse et aux aléas de cette vie en une contrée semi-sauvage.

Scénarisé au millimètre, le récit est une suite de frustrations individuelles laissant croire que les personnages se séparent, alors qu’elles ne font que les lier un peu plus jusqu’au dénouement dramatique.

L’histoire est sombre, les traits sont multipliés comme autant de sillons dans les mémoires des personnages. Les décors souvent flous ont la couleur dominante du milieu dans lequel se déroule la scène. Tantôt bleu nuit, ocre ou vert, les planches deviennent presque noires et griffées de traits lors de la tempête finale.

Au-delà de la fenêtre ouverte sur la vie des aventuriers, ceux qui ont trop perdu et décidé de reconstruire ailleurs, des difficultés et revers rencontrés, La vallée du diable interroge sur les liens étranges qui laissent penser que le destin a sa place dans les relations interpersonnelles. Comment se fait-il que ces quatre là restent unis alors que tout ou presque les sépare ?

Une aventure difficile, La vallée du diable offre un témoignage complet de la vie des colons du début du XXème siècle avec ses décors sauvages moins hostiles que les colonisateurs conquérants, ses injustices sociales et ses âmes trimballées sans ménagement qui savent faire preuve d’un courage que nos vies douillettes ne nous offrent pas vraiment l’occasion de mettre à l’épreuve. Parce que Blanca la sage, Pauline la courageuse, Florentin l’anxieux et Arpin le cœur tendre sont un peu de nous aussi.