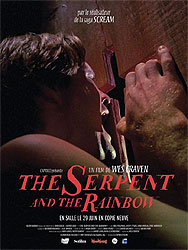

Réalisé par Albel Gance. Etats Unis. Horreur. 1h38. (Sortie 29 juin 2016 - Première sortie 1988). Avec Bill Pullman, Cathy Tyson, Paul Winfield, Zakes Mokae, Brent Jennings, Conrad Roberts, Badja Djola et Theresa Merritt.

Totem et vaudou

En quarante ans de cinéma, il les aura mis à rude épreuve, ces adolescents trop confiants dans leur jeunesse. La nuit était son royaume. Il a convoqué psychopathes en tous genres, monstres de tous poils, démons échappés d’enfers divers.

De leurs griffes et de leurs crocs, ils sont venus pour déchirer le voile fragile qui sépare la réalité du rêve. Le cauchemar déborde sur le quotidien jusqu’à devenir la seule certitude dans un monde qui bascule.

Wes Craven, le maître de l’horreur qui ne craignait pas la parodie, est aujourd’hui admis à la Cinémathèque française dans le cadre d’une rétrospective qui se tiendra du 29 juin au 31 juillet 2016. L’occasion de redécouvrir des films aussi dérangeants que "La dernière maison sur la gauche ou "La Colline a des yeux", sans oublier les plus que cultes "Scream" et "Les Griffes de la Nuit"… et leurs remakes et nombreuses suites.

Mais la Cinémathèque a choisi, pour inaugurer ce voyage au bout du cauchemar, de présenter un film plus méconnu de Wes Craven : "The Serpent and the Rainbow", réalisé en 1988. Manifestement, cette sélection fut heureuse, puisque la séance était complète ; mais pour les malchanceux qui auraient raté cette opportunité, le Grand Action propose lui aussi une version restaurée du film dans ses salles. Voici donc l’occasion de céder à "L'Emprise des ténèbres" !

S’il fallait ranger le film dans une grande catégorie du cinéma d’horreur, "The Serpent and the Rainbow" serait un film de zombie. Ces zombies-là ne sont pas ceux de Roméro, les symboles de la perte de l’humanité ou les allégories de la société de consommation. Craven revient aux sources du film de mort-vivants : Haïti.

Le point de départ de l’histoire est assez banal. Un anthropologue sceptique se rend sur l’île pour enquêter sur un étrange phénomène. Des morts reviendraient sur terre des années après avoir été enterrés ; leur corps est intact, mais leur esprit est perdu. Folie ? Miracle ? Malédiction ? Notre héros, incarné par l’oublié Bill Pullman, mène l’investigation, secondée par une psychiatre intelligente, courageuse, belle et sporadiquement possédée par une déesse de l’amour (ce qui n’est pas pour déplaire au professeur).

Bref, une histoire assez classique, qui voit un personnage rationnel plier devant la force du surnaturel au fur et à mesure que progresse sa découverte de l’univers où il est plongé.

On aimerait dire que Craven subvertit cette structure peu originale en lui injectant une dose de l’humour féroce qui fait la réussite de "Scream". Mais force est de constater que si le cinéaste s’empare des codes du film de zombies, il n’en renouvelle guère le folklore. On retrouve pêle-mêle animaux exotiques et peu ragoûtants, poudres mystérieuses, rites mystiques et sacrifices sanglants *. Néanmoins, certaines scènes viennent apporter un peu d’effroi et d’imaginaire à un ensemble trop convenu.

Drogué, le professeur tombe dans un trou sans fond, tel Alice dans le terrier du Lapin blanc. Autour de lui, des mains s’accrochent à lui, se saisissent de ses vêtements. A son réveil, la main qu’il croyait tenir n’est plus qu’une racine. Cette belle scène, qui marque symboliquement le passage dans un autre monde - le monde des morts ? - résume à elle seule le propos du film.

Quelle est la différence entre le rêve et la réalité ? Ce monde que je crois voir et toucher est si fragile, si friable qu’il pourrait bien n’être qu’une illusion de plus. Aussi le personnage principal fait en Haïti cette expérience si inquiétante et si enivrante : sentir le rêve qui rentre dans la vie jusqu’à la remplacer. Ce rêve a beau être horrifique, il est aussi une tentation à laquelle le héros ne cesse de céder.

Car dans "The Serpent and the Rainbow", l’horreur ne vient pas tant des zombies que des hommes. Le monde des esprits et des revenants est accepté comme une réalité par les habitants de l’île. Le vrai cauchemar, ce sont les militaires et les dictateurs qui le font exister, et ce sont dans les geôles du pouvoir que règne la violence.

A côté des tortionnaires professionnels et patibulaires, les morts-vivants font figure d’aimables compagnons. Ce n’est donc pas un hasard si la fin du film se déroule dans cette prison où les murs fondent, et où les morts, enfin, peuvent se venger.

La réalité demeurera le lieu où se déploie le plus volontiers la folie, sous des dehors faussement rationnels.