Renoir investit le Grand Palais avec une exposition intitulée "Renoir au XXème siècle" organisée par la Réunion des musées Nationaux, le Musée d'Orsay et le Los Angeles Museum of Art en collaboration avec le Philadelphia Museum of Art.

Y sont présentées les toiles, dessins et sculptures de la période dite "tardive" de Renoir, en rupture avec la facture impressionniste, qui ne constituent pas le corpus le plus connu ni apprécié d'une oeuvre abondante.

Et c'est cette relative désaffection pour un pan de l'œuvre d'un peintre reconnu, figure emblématique de l'impressionnisme, qui a guidé le choix de la commissaire Sylvie Patry, conservateur du patrimoine au Musée d'Orsay, assistée de Emmanuelle Héran, conservateur, pour la sculpture et de Isabelle Gaëtan, chargée d'études documentaires au Musée d'Orsay, pour construire une exposition qu'elle a voulu construire selon une double perspective : "faire redécouvrir une période et des aspects méconnus de l'oeuvre de Renoir tout en évoquant le rayonnement de son art dans la première moitié du 20ème siècle".

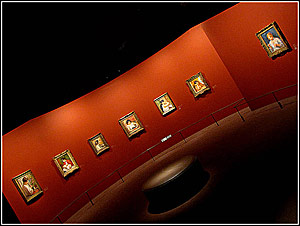

Dans

une scénographie classique de Pascal

Rodriguez, l'exposition se déroule sur deux niveaux,

avec en points d'orgue les deux salles en rotonde consacrées

aux portraits et au nus.

Dans

une scénographie classique de Pascal

Rodriguez, l'exposition se déroule sur deux niveaux,

avec en points d'orgue les deux salles en rotonde consacrées

aux portraits et au nus.

Dispensées selon un parcours chrono-thématique, une centaine de toiles, dont certaines rarement exposées, des dessins, des sculptures étonnantes, et une intéressante section documentaire illustrent la novation opérée par le peintre.

Renoir au XXème siècle : entre le réalisme impressionniste et l'idéalisme académique

L'âge venant, Renoir, devenu une figure emblématique de l'impressionnisme, renonce aux toiles lumineuses d'après nature, au motif que "dans la peinture dans la nature, on ne cherche que l'effet et on oublie la composition, ce qui engendre la monotonie". Il se tourne alors vers la peinture de figure en atelier qui s'accommodera bien du confinement dû à la maladie.

Ce nouveau départ dont le but tend, comme l'indique la commissaire, à "la conquête de la figure" qui caractérise les oeuvres des trente dernières années, se conjugue au plan pictural, en déclinaisons majeures.

En

premier lieu, le goût du portrait avec une prédilection

pour les modèles féminins à leur ouvrage

ou dans des attitudes du quotidien qu'il traîte en multiples

variations et dont un beau florilège est présenté

dans la rotonde ("Ravaudeuse à

la fenêtre", "La

jeune mère", "Tête

d'une jeune fille", "Gabrielle

lisant", "La toilette,

femme se peignant", "Liseuse

à la Vénus" et "La

frivolité").

En

premier lieu, le goût du portrait avec une prédilection

pour les modèles féminins à leur ouvrage

ou dans des attitudes du quotidien qu'il traîte en multiples

variations et dont un beau florilège est présenté

dans la rotonde ("Ravaudeuse à

la fenêtre", "La

jeune mère", "Tête

d'une jeune fille", "Gabrielle

lisant", "La toilette,

femme se peignant", "Liseuse

à la Vénus" et "La

frivolité").

Autre typologie, le portrait en costume ou déguisement

qui s'il paraît bien naturel pour le portrait de ses fils

("Le Pierrot blanc" et

"Le clown") revêt

un caractère anachronique pour les adultes tel le portrait

du marchand d'art "Ambroise Vollard en

toréador" assis sur un fauteuil en osier.

Autre typologie, le portrait en costume ou déguisement

qui s'il paraît bien naturel pour le portrait de ses fils

("Le Pierrot blanc" et

"Le clown") revêt

un caractère anachronique pour les adultes tel le portrait

du marchand d'art "Ambroise Vollard en

toréador" assis sur un fauteuil en osier.

Deuxième déclinaison, enfin et surtout, peut-être, le nu.

Car est également venu pour Renoir le temps de se confronter, dans ce registre éminent, aux maîtres anciens, Raphaël, Titien et Rubens mais également ceux du 18ème siècle rococo avec Fragonard, Boucher et Watteau.

Cela

entraîne des séries de nus avec une ébouriffante

floraison d'odalisques, de nymphes, baigneuses et Vénus

mythologiques aux chairs juvéniles et généreuses.

Cela

entraîne des séries de nus avec une ébouriffante

floraison d'odalisques, de nymphes, baigneuses et Vénus

mythologiques aux chairs juvéniles et généreuses.

La seconde salle en rotonde en offre un panoramique saisissant de femmes terriennes à la nature féconde, à la sensualité émouvante et toujours pudiques ("Euridyce", "La source", "La baigneuse brune","Baigneuse"), représentations d'un archétype esthétique souvent controversé.

Pour ce qui est du rayonnement de l'art de Renoir sur le début

du 20ème siècle, Matisse, Bonnard et Picasso sont

au rendez-vous.

La confrontation de l'oeuvre de Renoir avec celle de ses cadets (par exemple "La grande laveuse accroupie" avec "Grande baigneuse" de Picasso) marque cependant nettement la différence en terme dynamisme et de puissance.

Pour apprécier et aimer l'œuvre tardive de Renoir, il faut suivre le vademecum de Roger Benjamin, universitaire australien qui signe un essai publié dans le catalogue de l'exposition, intitulé "Pourquoi Matisse aimait-il le Renoir tardif ?".

En premier lieu, "il faut apprendre à aimer l'indécis des formes" et "pour comprendre ses paysages il faut admettre que Renoir vivait confiné par la maladie…tout n'est qu'immobilité et regroupements savants de formes cotonneuses".

Ensuite, "pour aimer son coloris il faut admettre que le rouge et le rose soient les couleurs essentielles de la transcription du réel avec le vert et les bleus clairs en principal contrepoint".

Enfin, "pour aimer ses femmes, il faut chasser de son esprit l'image du corps véhiculée par les médias actuels, pour en entrevoir une autre, fondée sur la sensation de proximité, voire d'effleurement :la sensation de la chair tendrement familière, de la chaleur qui en émane sous l'étoffe légère, de la peau parfumée qui est délicate au toucher".

A vous de voir. .