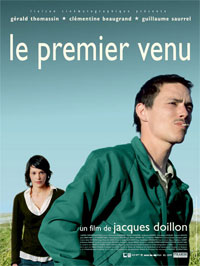

Réalisé par Jacques Doillon. France. 2008. Avec : Clémentine Beaugrand, Gérald Thomassin, Guillaume Saurrel.

A beaucoup d’égards, la filmographie de Jacques Doillon constitue l’archétype d’un certain cinéma d’auteur aujourd’hui abondamment décrié/déforesté, dont la caricature pourrait s’énoncer comme suit : drames intimistes psychologico-neurasthéniques où 2-3 personnages poseurs logorrhéiques s’aiment et se déchirent dans une enfilade de lieux confinés-calfeutrés-condamnés…

Autant de caractéristiques immédiatement rébarbatives (voire étouffantes) pour de jeunes spectateurs biberonnés à la cinéphilie actuelle, qui ne tolèrent plus la notion d’"œuvre" que dissimulée derrière les attraits séducteurs du sacro-saint "divertissement", et apparemment traumatisés à vie par un certain cinéma français des années 90, renvoient dos à dos les abominations en "isme" (auteurisme, intimisme) en se demandant laquelle fit le plus de victimes…

Plus sérieusement : le dernier film de Doillon pourrait reprendre à son compte presque toutes les caractéristiques énoncées plus haut ; mais à force d’art et de sensibilité, il parvient à contourner la moquerie et transformer les supposées tares du genre (sophistication guettée par le maniérisme, dialogue flirtant avec la préciosité, personnages volontiers têtes à claque) en indubitables qualités (direction d’acteur au scalpel, richesse du texte, plongée dans l’intériorité de personnages complexes). Avec, en sus, ce petit "truc" (appelons cela le charme, ou la grâce ?) qui fait la différence et le rend universel : tout en étant absolument "raccord" avec le reste du corpus doillonesque, l’impression (très égoïste) de trouver dans ce film un écho à nos propres souvenirs sentimentaux… problématiques intimes un peu merdeuses subitement transfigurés en œuvre d’Art, et touchant ainsi à l’Universel.

L’histoire, a priori, est on ne peut plus classique : une jeune parisienne (que l’on suppose un peu bourgeoise, un peu branchée) s'amourache d'un loser provincial et lui colle gentiment aux basques jusque dans son bled de Baie de Somme. Elle décide de laisser une chance à ce "premier venu" qui ne paye pas de mine, et croit dur comme fer que son amour pourra l’aider à se reconstruire – et, éventuellement, le transfigurer. S'ensuit entre eux une partie de cache-cache émotionnel pimentée par un troisième larron (flic à la cool, ami d’enfance de la petite frappe) qui, entre-temps, sera évidemment tombé amoureux de la jeune femme…

Malgré l’apparent recours à la figure classique du triangle amoureux (une nana, deux types), l’agencement se voit rapidement battu en brèche : cette forme d’amour "altruiste" et exclusif rebute le marlou, qui cherchera tous les moyens pour s’en défaire (tout en éprouvant malgré tout un sentiment inavouable pour ce charmant "crampon"). A première vue également, l’idée de "premier venu" pourrait bien être aussi une métaphore du déniaisage, et l’idéalisme de la jeune fille paraît se teinter d’une recherche de "pureté" : ayant mal vécu sa première coucherie (trop précipitée, trop brutale ? "un truc dégueulasse", selon son expression) avec l’élu de son cœur, elle évoque une tentative de viol, sans que l’on puisse déterminer (délicieuse ambiguïté) la part de réalité ou de mythomanie, potentiel chantage à l’affection qui se niche derrière cette accusation – le flic ne se fera d’ailleurs pas prier pour accréditer sa thèse, trop heureux d’avoir un délit à mettre sur le compte du rival (et l’opportunité de consoler la "victime", qui – éternel féminin oblige – se laissera peloter mais pas complètement "emballer").

Un peu plus tard, toute revenue à son amour pour le "premier venu", l’idéalisme "pur" de la jeune femme virera à l’extrémisme déjanté : ne reculant plus devant rien, elle cherchera à se prostituer afin d’aider financièrement son jules (!!!), provoquant une réaction en chaîne assez catastrophique pour le jeune homme, de plus en plus exaspéré par cette ravissante petite emmerdeuse, ses théories (délurées) sur le (pur) grand amour et sa façon de tout chambouler, remettant (dangereusement) en question son inertie de perdant magnifique.

On le voit, les données de la traditionnelle histoire rencontre/amour/rédemption sont viciées et les personnages beaucoup plus retors que ne laisserait supposer leur caractérisation initiale. Ces atermoiements et circonvolutions socialo-sentimentales, tout en restant rigoureusement premier degré (pas de distanciation "petit malin" chez Doillon), atteignent au bout d’un moment, à force d’exacerbation et d’escalade dans le poissard, une tonalité quasiment burlesque, lorsque l’amour (potentiellement rédempteur…) finit par pousser l’élu (potentiellement violeur…) dans une situation confinant à l’inextricable, dépassant de loin ses pires cauchemars de marlou. Cet humour vient alléger à bon escient l’imbroglio sentimental, de la même façon que les paysages venteux de Baie de Somme aèrent le huis clos.

Malgré l’image saumâtre que l’on s’en fait parfois, la légèreté et la facétie sont donc bien présentes dans l’univers de Jacques Doillon ; cette fois sous la figure de cette midinette porteuse de f®iction, qui va permettre à l’action de se mettre en branle…

Pour incarner cette ravissante amoureuse/emmerdeuse (mais n’est-ce pas la même chose ?), le cinéaste est allé débusquer une de ces créatures fortes têtes dont il a le secret et qui, d’Ann Zacharias (Les Doigts dans la Tête) à Stéphanie Touly (Petits Frères) en passant par Judith Godrèche (La Fille de 15 Ans) ou Madeleine Desdevises (La Drôlesse), ont toujours su incarner dans ses films des petites tornades suffisamment puissantes pour tirer les mâles de leur inertie, les inciter à vivre et se bouger après les avoir faits enrager, désespérer, et (éventuellement) bander.

La jeune fille "irradiante" en question est cette fois encore une nouvelle venue, qui (avec un peu de chance) ne le restera pas longtemps : Clémentine Beaugrand, idéale brunette au regard profond, qui parviendra, à force de le contempler, à faire rougir – et embellir – le dur à cuire. C’est tout le propos du film (et l’une des thématiques récurrentes de Doillon) : la beauté d’un individu a priori peu engageant, révélée par un regard qui ose enfin s’attarder, creuser un peu sous l’épaisse couche de crasse pour en faire ressortir le brillant.

Jeu du regard doublé de celui du cinéaste sur sa créature, dont on comprend fort bien (à voir comme il l’observe à son tour, s’attardant sur chacune de ses expressions, la regardant en train de le regarder) qu’elle ait su enflammer son imagination au point de nourrir le désir et l’écriture de son personnage.

La réussite du film et le mystère de la création pourraient alors s’énoncer ainsi : comment une fiction entamée comme prétexte à filmer une brunette craquante, finit par la phagocyter, s’en nourrir, et aboutir à une œuvre d’art dont elle n’est plus que l’une des composantes, et non plus uniquement l’alibi charmant.

Comme souvent chez Doillon, la distribution d’une personne débutante dans un premier rôle aussi dialogué permet d’insuffler une composante rafraîchissante, du risque et de la vie à un univers ou des schémas peut-être un poil trop balisés ; casser la mécanique huilée d’un tournage en bousculant au passage les comédiens plus chevronnés. Sur ce point, Le Premier Venu ne déroge pas à la règle, et nous réserve une autre excellente surprise : dans le rôle-titre, l’on retrouve avec plaisir l’ancien débutant Gérald Thomassin, révélé par Doillon dans Le Petit Criminel en 90 (bloc de rage adolescente et César mérité de la révélation masculine à l’époque). 18 ans plus tard, la petite frappe a grandi, vécu, pratiqué le cinéma par intermittence et pris (apparemment) pas mal de coups qui ont laissé sur son visage quelques étranges et passionnants stigmates.

Ce facteur humain est essentiel, qui permet d’aboutir à ce que le cinéma de Doillon propose de plus intense : au sein d’un récit a priori classique (mais pas complètement corseté), ménager suffisamment de parenthèses contemplatives (un corps, visage, paysage) pour offrir des instants quasi documentaires, sur le vieillissement d’un acteur, ou le charme mystérieux d’une jeune inconnue pas encore souillée par la fréquentation des caméras…

Pour couronner le tout, Doillon possède l’immense mérite, en interview, d’insister sur le colossal effort fourni pour aboutir à ce résultat. Se posant en totale contradiction avec le culte (très fréquent, dans les milieux cinématographiques) de la "première prise", mythologie un peu facile de la spontanéité et de la fraîcheur, il se lance dans une étonnante réhabilitation de la "valeur travail", enfin envisagée dans le bon sens : artistique ! Vertu de la répétition pour trouver un rythme, une respiration adéquate aux scènes ; infini ressassement pour parvenir à fixer sur pellicule ce charme qui, à l’écran, apparaît si spontané, mais s’avère finalement si volatil et ardu à saisir.

Passionnante énigme, jeu de stratège consistant à trouver la juste mesure entre un acteur forte tête vite exaspéré par la répétition du jeu (Thomassin), et une débutante diesel qui doit trouver ses repères prise après prise (Clémentine). Parvenir à combiner le plus astucieusement les deux pour que le naturel revienne finalement au galop, et fasse passer comme une lettre à la poste un texte très riche et une situation bien théâtrale… Evoquant encore de son travail, Doillon affirme ne pas écrire une histoire prédéfinie, mais des idées de personnages qu’il s’amuse à confronter (à l’amour, au drame) pour observer leur réaction/évolution ; et ceux-ci ne prendraient finalement "sens" qu’une fois opérée la fusion-collision avec la personnalité inspirante de l’acteur, aboutissant au final à un récit dont il prétend ne pas connaître lui-même les tenants et aboutissants au moment de démarrer un tournage.

Parlant ainsi, Doillon ne se contente pas d’alimenter sa petite mythologie créatrice (le plateau comme perpétuel lieu de distorsion-réinvention du réel), mais communique quelque chose susceptible de nous interroger sur l’Art, la manière de le recevoir et celle de le faire: faut-il donner priorité à l’histoire ou bien aux personnages et aux scènes ? Celle-ci (l’histoire) doit-elle incorporer ceux-là, ou bien naître de leur confrontation/mise en branle ? Peut-on écrire en connaissant déjà la fin, faire plier chaque personnalité et chaque scène au diktat de la structure englobante ? Ou bien considérer que les éléments afférents (les rencontres, contraintes économiques, l’inspiration interne de la scène) peuvent orienter différemment le cours d’une œuvre ? Préfèrera-t-on écrire une histoire-monde bouclée-corsetée, ou bien un bout d’histoire qui, par sa modestie même et les espaces qu’il octroie à l’imagination, permettrait une appropriation plus personnelle du spectateur ?

Passionnante cuisine interne, infinies questions sur l’inspiration et l’écriture aidant à orienter notre réflexion. Vertu rare de ces réalisateurs dont l’intelligence du discours artistique contribue à enrichir les films eux-mêmes, mais également ceux qui s’y plongent et s’en imprègnent.

Au-delà des sinistres liens de cause à effet qui l’ont accompagné (impossibilité de trouver des financements + 5 années sans tourner = cancer), au-delà d’une niche en péril (le cinéma d’auteur "intimiste" de prestige) dont il représente malgré lui l’archétype (Les Cahiers du Cinéma l’ont associé, en Une, avec le récent "rapport Ferran", qui proposait des solutions pour empêcher le déséquilibre de plus en plus ubuesque entre grosses productions et films d’art & d’essai, aboutissant à une paupérisation du cinéma "du milieu", pour reprendre la terminologie de la cinéaste de Lady Chatterley)… Au-delà de ce désagréable aspect "Il faut sauver le soldat Doillon", donc, qui n’a pu au final que le desservir (la "victimisation" n’a sans doute jamais attiré grand monde dans les salles)…

Le Premier Venu, contrairement à ce que l’on pourrait croire, n’a rien à voir avec un quelconque "testament crépusculaire d’un auteur en fin de sa carrière", tant il parvient à faire passer, au final & malgré les atermoiements-déchirements sentimentaux de rigueur, une fraîcheur et un enjouement qui faisaient défaut à son précédent opus, l’immense, âpre & sombre (malgré le soleil du Maroc) Raja. La joie de filmer est ici manifeste, qui laisse (sans angélisme) la vie s’immiscer dans les plus petits recoins, et permet au film de dépasser ses tares de départ (archétype du "triolisme" intimiste), sans pour autant renier ce qui a fait la singularité de l’œuvre de Doillon : l’on retrouve ainsi nombre de caractéristiques et d’éléments structurels rattachant ce film à d’autres réalisations du cinéaste (au hasard : Le Petit Criminel, La Drôlesse, Carrément à l’Ouest) ; ce qui, sans handicaper le néophyte, décuple tout de même le plaisir du spectateur-connaisseur, pour qui la cohérence d’une œuvre, d’un film à l’autre, est un élément crucial.

Surtout, il nous semble que le Premier Venu est suffisamment universel pour réussir à émouvoir au-delà des référents culturels : cette histoire (bonne sans être mièvre) de regard amoureux "constructif" dépassant les classes sociales, cette manière "positive" de récolter les fruits de l’expérience amoureuse même lorsque celle-ci vient à s’achever… Et cette fille, suffisamment peu caractérisée (socialement, familialement, etc.) pour subsister dans un beau flou artistique (contrairement aux deux garçons, définis de manière plus "naturaliste", avec les tristes déterminismes qui les accompagnent) et permettre un genre d’identification… Lui substituer en rêve(rie) l’image de toutes nos ex-petites copines ou mignonnes fiancées d’antan ; nous faire re-souvenir de ces filles (oubliées dans un coin de la mémoire) qui eurent, à une époque où l’on ne payait guère de mine, l’illumination de trouver en nous quelque chose de valable, un je ne sais quoi à sauver… et qui, par la grâce de ce regard consolateur/régénérant, nous aidèrent (un temps) à évoluer & nous construire ; pour mieux nous laisser (esprit de contradiction féminin oblige) à nouveau en morceaux ensuite ; mais nous ayant tout de même (ce film permet d’en prendre conscience) permis d’y gagner au change…

Pour éclaircir/élargir notre propos sur l’œuvre de Jacques Doillon, l’on peut avoir recours à une comparaison un peu schématique, mais susceptible d’offrir des repères relativement clairs au cinéphile peu averti : Le Premier Venu se situe au croisement de ce qui constitue, à nos yeux, les deux pôles majeurs (et plutôt opposés, voire antinomiques !) du cinéma d’auteur français : Eric Rohmer et Maurice Pialat. Combinant les mérites des deux, il débouche sur un habile compromis dont l’étude permet de définir une bonne fois ce qui, au final, constitue "le style Doillon".

La comparaison avec le cinéma de Rohmer se trouve dans la relative sophistication de l’agencement et de l’écriture : les personnages sont des causeurs, le scénario (début in media res, dialogues au cordeau) possède une potentielle théâtralité, et la jeune idéaliste (comme le soulignait Hervé Aubron dans les Cahiers du Cinéma d’avril) rejoint cette obstination des héros ou héroïnes rohmériennes, poursuivant un but quasi impossible à atteindre, mais évoluant (ou faisant évoluer leur entourage) en cours de route (le chemin parcouru s’avérant, au final, plus fort que le but lui-même).

A Pialat, fait écho une violence dans les échanges, brutalité de certains comportements irascibles qui permet d’insuffler du vivant à ces savantes constructions, interrompant les atermoiements de la parole pour laisser parler les corps, y compris sexuellement – déjouer au passage le risque du "fleur bleue", qui pèse sur une telle histoire de "choix de premier amour". Surtout, la connexion Pialat permet d’éviter l’excès de théorisation qui, s’il débouche sur de vibrantes (et méritées) analyses critiques, bloque quelque peu le vecteur d’émotion (les films d’Eric Rohmer sont admirables par leur intelligence et le champ des possibles qu’ils ouvrent à la nôtre ; rarement pour les émotions qu’ils provoquent, hormis celles d’ordre esthétique). Doillon parvient, dans ses meilleurs films, à "naturaliser" cette théâtralité en s'attachant à casser la rigidité de son texte et le mettre en mouvement. A contrario, l’écriture chiadée évite cette impression que donne parfois le cinéma de Pialat de "naviguer à vue", bloc de réels d’une force inouïe, mais parfois assez grossièrement reliés entre eux.

Le critique Eric Neuhoff, dans une émission du Masque et la Plume d’avril, parlait au sujet de Jacques Doillon d’un "Rohmer trash". Si l'on veut à tout prix multiplier les drôleries, l’on pourrait aussi parler d’un "Pialat précieux". Ce serait tout aussi (im)pertinent.