Le Musée de l'Homme, dépossédé d'une partie de ses locaux, actuellement en cours de rénovation pour une période de 5 ans, et de ses plus belles collections d'ethnologie, au profit notamment du Musée du Quai Branly mais aussi du Musée du Louvre et du futur Mucem de Marseille, n'a pas dit son dernier mot.

Face aux vides de ses étages, les commissaires de l'exposition, Zeev Gourarier, également directeur du musée, Serge Bahuchet et François Sémah sont descendu dans les sous-sols explorer les réserves, des réserves immenses qui sont celles du Muséum Nationale d'Histoire Naturelle dont dépend le Musée de l'Homme.

Une exploration fructueuse qui a permis de belles découvertes d'objets oubliés dont la singularité et l'intérêt se trouvent enfin révélés. Forts de ces re-découvertes et du désir de maintenir le Musée de l'Homme comme un lieu vivant avant sa renaissance, ils ont conçu de présenter "une histoire naturelle de l'homme et une histoire culturelle de la nature" en plusieurs volets.

Une exploration fructueuse qui a permis de belles découvertes d'objets oubliés dont la singularité et l'intérêt se trouvent enfin révélés. Forts de ces re-découvertes et du désir de maintenir le Musée de l'Homme comme un lieu vivant avant sa renaissance, ils ont conçu de présenter "une histoire naturelle de l'homme et une histoire culturelle de la nature" en plusieurs volets.

Alors que le Musée du Quai Branly, dans sa remarquable exposition "D'un regard l'Autre" sur le regard porté par les occidentaux sur l'Autre découvert au fil des expéditions maritimes, le premier épisode de cette saga, intitulé "L'homme exposé", retrace le regard que l'homme a porté sur lui même comme son propre sujet d'observation dans cette quête inextinguible de la recherche et de la connaissance de son être et de son origine.

Dès lors, il s'agit moins d'une exposition d'œuvres d'art que d'un cabinet géant de curiosités qui illustre, en 4 parties, l'évolution de la pensée en ces domaines.

Dès lors, il s'agit moins d'une exposition d'œuvres d'art que d'un cabinet géant de curiosités qui illustre, en 4 parties, l'évolution de la pensée en ces domaines.

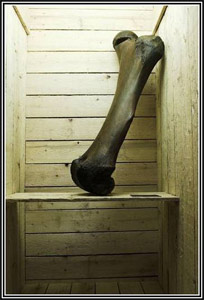

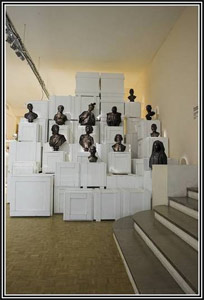

La scénographie, tout à fait singulière, élaborée par Laurence Falzon avec le Studio ad’hoc se pose en déclinaison du thème de la réserve.

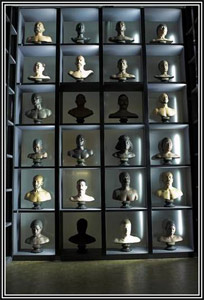

D'une part, pour les deux premières salles l'utilisation des caisses de déménagement en bois avec une signalétique de chantier et, d'autre part, pour la dernière salle, les immenses étagères métalliques de stockage.

D'une part, pour les deux premières salles l'utilisation des caisses de déménagement en bois avec une signalétique de chantier et, d'autre part, pour la dernière salle, les immenses étagères métalliques de stockage.

Cette présentation donne au visiteur le sentiment, toujours très attractif au regard de sa forte connotation de curiosité et de transgression, de pénétrer dans un univers secret, cave ou grenier, qui recèle des secrets.

Mise en scène ludique également, jeu de cache-cache pour découvrir les pièces enfouies dans les caisses notamment de la première salle.

"Hommes fantasmés, Hommes imaginaires"

La relativité de la vérité scientifique

L'exposition met en exergue la relativité de la vérité scientifique.

Celle-ci est souvent inféodée aux croyances ou polluée par l'imaginaire et les balbutiements erratiques de ce qui allait devenir les sciences naturelles, et qui était encore limité voire déterminé par l'état des connaissances dans d'autres disciplines.

Ainsi à défaut de connaître l'existence des animaux préhistoriques, un os de grande taille non humain est qualifié d'os de géant disparu avec le Déluge.

La perception altérée de l’Autre : de l’idéalisation à l’exclusion

Ces croyances motivent les grandes explorations à la découverte de peuples souvent imaginés monstrueux et dont l’existence est légitimée par les naissances d’enfants difformes soulevant la question des limites de l’humain.

"Hommes pluriels et humanité singulière"

De l’idéalisation esthétique des artistes...

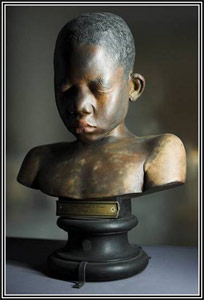

La crainte de l'autre et la stigmatisation de la différence d'abord physique entraîne racisme et exhibition des "monstres" dans les zoos humains alors que les regards d'artistes comme Charles et Henri Cordier idéalisent la beauté des hommes "exotiques" dans leurs bustes en plâtre et bronzes noirs .

|

|

... à la classification du genre humain

Sont créées des collections d’anthropologie tentant un recensement exhaustif des différents types humains comme cette "'armée des bustes" constituée par les moulages de Pierre-Alexandre Dumoutier, rassemblés dans un étrange cabinet, yeux clos, témoins paisibles pour l'éternité, comme ce jeune enfant noir.

|

|

De l'homme de Cro-Magnon au footballeur Lilian Thuram en passant par Descartes, tous descendent de l'homo sapiens et illustrent l'unité et l'aventure de l'espèce humaine.

Après cette superbe approche anthropo-scientifico-philosophique de l'homme, extrêmement bien commentée par de nombreux cartouches, les deux autres parties de l'exposition sont plus didactiques et manquent un peu de vigueur.

"L'hominidié, le singe et nous"

Après la reconnaissance de l'unité humaine, le 2ème bouleversement a trait à la découverte de la descendance généalogique avec les primates.

L’homme in situ replacé dans le monde et dans la chaîne de l’évolution

L’homme in situ replacé dans le monde et dans la chaîne de l’évolution

Les découvertes de la génétique qui ont permis de constater un patrimoine commun à 99% avec les singes ramènent l'homme à sa condition d'animal humain.

La nature de l'Homme

Lorsque sont évacuées l'obsession de classification et l'exaltation de la différence, la soif de connaissance se tourne vers la nature même de l'homme.

Le corps sous toutes les coutures

L'exploration du corps devient exhaustive avec une constante analyse tant de l'héritage génétique que des influences du milieu socio-culturel. Malformations congénitales, maladies handicapantes ou déformations rituelles et culturelles sont sérieusement étudiées de manière scientifique.

Du corps à l'âme

L'étude du corps implique celle du cerveau, et après la déclinaison des cinq sens, l'ultime préoccupation est celle des croyances et de la recherche de l'étincelle de vie créatrice éternelle.

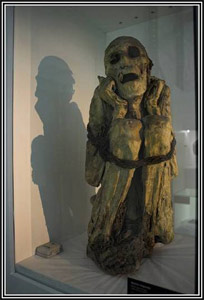

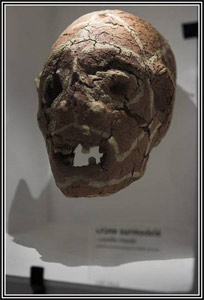

Car de tous temps, les hommes ont toujours cru à l'existence d'un autre monde, un au-delà la vie qui justifie la conservation des corps, avec le rite de la momification que l'on retrouve aussi bien en Egypte qu'au Pérou et les crânes décorés.

|

|

Il faut également souligner que cette exposition a été conçue comme une exposition expérimentale, évolutive et réactive par l'intermédiaire d'un blog interactif.