Pour la réouverture du Musée de l’Orangerie après des années de travaux, Pierre Georgel, conservateur général du patrimoine et directeur du musée propose une exposition qui célèbre … une exposition.

Conçue comme un lien symbolique entre le passé et l'avenir propre à cette institution muséale, l'exposition "Les peintres de la réalité" reconstitue la très célèbre exposition "Les peintres de la réalité en France au XVIIe siècle" organisée en 1934.

Celle-ci marqua de son empreinte les parcours artistiques des intellectuels de l’époque en ce qu’elle présentait la peinture du 17ème siècle injustement sous-estimé et des peintres méconnus, tels les frères Le Nain et notamment Georges de La Tour.

Celle-ci marqua de son empreinte les parcours artistiques des intellectuels de l’époque en ce qu’elle présentait la peinture du 17ème siècle injustement sous-estimé et des peintres méconnus, tels les frères Le Nain et notamment Georges de La Tour.

L’exposition commence donc par un dossier historique et par une reconstitution virtuelle de l’accrochage de l'exposition de 1934 la replaçant ainsi dans son contexte tant socio-politique que muséal.

L’intérêt majeur de cette exposition réside dans ce panorama de la peinture française au 17ème siècle, peinture sous influence italienne qui connaît un essor des scènes de genre, et bien évidemment dans la présentation de nombreuses toiles de De la Tour exceptionnellement réunies.

Par ailleurs, dans l’espace "Consonances", quelques toiles inattendues attestent de l’incessant recommencement de l’art et de l'influence des "anciens".

L'essor de la peinture de genre

La hiérarchie académique est maintenue avec la supériorité de la peinture d'histoire, qui représente les grands mouvements de l’âme, et de la peinture religieuse avec les portraits allégoriques.

Mais la peinture de genre de développe avec les scènes de la vie quotidienne ("Repas de paysans" de Le Nain), les récits anecdotiques (la partie de cartes, les paysages (et les natures mortes (les paniers de fruits de Louise Moillon, "La corbeille de verres" de Sébastien Stoskopff).

|

|

Une peinture sous influence italienne

Les deux mouvements majeurs du 17ème siècle sont nés en Italie.

Le baroque, peinture ornementale, décorative, inspirée par la mythologie et regorgeant de métaphore et de symboles, avec Philippe de Champaigne et Claude Gellée dit Le Lorrain maître du paysage historique ("Paysage avec la fuite en Egypte") représente la variante classiciste du baroque.

Le caravagisme est pratiqué par la quasi totalité des peintres de cette époque qui sont allés faire leurs humanités en l’Italie et ont vécu à Rome sous dominance de l’expressionnisme simple et réaliste de Michalangelo Merisi dit Le Caravage.

Parmi les toiles présentées de nombreuses scènes religieuses et allégoriques de Valentin de Bourgogne ("Judith avec la tête d'Holopherne"), Claude Vignon ("Le lavement de pieds"), Nicolas Tournier ("Le Christ descendu de la croix") et Simon Vouet ("La Madeleine pénitente") mais aussi de portraits d'une très grande acuité psychologique tels "L'homme aux rubans noirs" de Sébastien Bourdon, "Le portrait de l'artiste" de Nicolas Poussin et le "Double portrait des deux artistes" de Philippe de Champaigne et Nicolas de Plattemontagne.

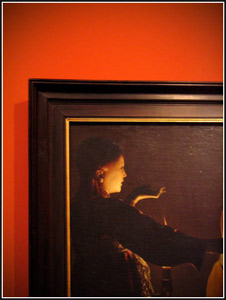

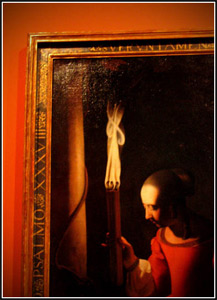

Coup de projecteur sur le luminisme de Georges De la Tour

L’un des intérêts de cette exposition est bien évidemment la réunion de nombreuses toiles de Georges De la Tour, le maître de la lumière qui transcende le quotidien et transfigure les personnages.

De ses toiles se dégagent une très grande sérénité et une représentation très humaniste de la foi ("Le nouveau-né", "L’éducation de la Vierge", "L’apparition de l’ange à Saint Joseph").

|

|

L’éternel retour : les consonances

Le Nain inspire Juan Gris et même Picasso avec une toile pointilliste au titre explicite "Le retour du baptême d’après Le Nain".

De la Tour influence aussi bien Balthus ("La partie de cartes") que Magritte ("La lumière des coïncidences") et Jean Hélion ("Figure bleue").

|

|

Mais pour surprenant que cela paraisse, cette démarche est commune aux artistes.

Ainsi ne voit-on pas dans l’exposition cette toile de Mignard représentant un peintre peignant une annonciation avec, accrochée en haut de sa toile, une gravure pour modèle.