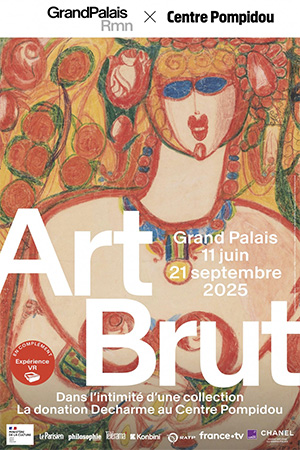

Art Brut. Dans l'intimité d'une collection. La donation Decharme au Centre Pompidou

L'art comme nécessité

À peine franchie l'entrée de la Galerie 8 du Grand Palais Immersif, le dehors semble s'effacer. Ce que l'on croyait savoir de l'art se trouble. Il y a ce silence particulier, une sorte de retrait du monde. August Walla disait : "Si un jour les objets détruits sans vie étaient pourvus d'une âme, alors ces choses qui ne sont ni animaux ni hommes monteraient au ciel".

Ici, pas de chefs-d'oeuvre consacrés ni de chronologies attendues. Seulement des voix. Brutes, singulières, parfois bouleversantes, souvent indomptées.

Dans cette exposition inédite, le Grand Palais rend hommage à l'un des plus grands collectionneurs d'art brut au monde, Bruno Decharme, qui a fait don en 2021 de près de mille oeuvres au Centre Pompidou. Une donation exceptionnelle, aujourd'hui révélée dans toute sa force à travers une sélection de 262 pièces, pensées comme autant de brèches dans le réel.

Commissariée par Bruno Decharme lui-même, avec Barbara Safarova, Art Brut. Dans l'intimité d'une collection déploie une scénographie sobre et fragmentaire. Le visiteur circule de salle en salle comme dans une mémoire éclatée, où chaque oeuvre, chaque regard, invente une langue nouvelle.

Hans Jörg Georgi, Sans titre 2021 - 2024

Sauver le monde

Certaines oeuvres semblent faites pour conjurer le chaos. Chez l'Américain J.B. Murray, des lettres de feu rédigées sous l'effet d'une voix divine s'imposent comme les incantations d'un monde parallèle. Un alphabet secret, révélé par le Saint-Esprit. Même geste chez Kosek, ancien pensionnaire d'un asile de Prague, qui couvre des kilomètres de papier de ses formules mathématiques-mystiques dans une tentative obsessionnelle d'ordonner l'univers. Dans cet art-là, créer n'est pas orner : c'est réparer. Retisser le fil d'une pensée qui se défait. Sauver le monde, ou au moins en redessiner les contours.

Langues de feu

Des visions, des voix, des signes. Ce sont des oeuvres qui écrivent autant qu'elles dessinent. Qui délient les normes du langage. Aloïse Corbaz, internée en hôpital psychiatrique à Lausanne dès 1918, peuple ses carnets d'amours royales, de princesses et de choeurs lyriques dans une luxuriance colorée proche de l'hallucination. Plus loin, Madge Gill trace, au fil de nuits sans sommeil, les contours d'un monde médiumnique guidé par son esprit protecteur, Myrninerest. Il y a dans ces langages inventés une liberté radicale. Comme une volonté de rompre les conventions sociales, plastiques, mentales. Une écriture qui s'écrit sans vouloir être lue, mais simplement exister.

Laura Delvaux, Sans Titre, 2016

Monstres, chimères et fantômes

Le corps, dans l'art brut, est souvent diffracté. Il se fait gouffre, animal, machine, exutoire. Dans les oeuvres d'Augustin Lesage ou d'Anna Zemánková, la figure humaine se fond dans des architectures mystiques ou botaniques, où les frontières entre l'organique et le sacré s'effacent. Mais c'est avec Henry Darger que l'on touche à l'extrême. Dans son épopée fantasmatique de plus de 15 000 pages, il met en scène les Vivian Girls, jeunes héroïnes androgynes livrées à des violences hallucinées dans un monde de guerre et de délivrance. Entre apocalypse et innocence, un théâtre mental d'une puissance graphique inégalée. Le parcours se clôt par une immersion en réalité virtuelle librement inspirée de l'univers de Darger, conçue par Atlas V, qui projette le visiteur dans une rêverie mouvante, faite d'envolées chromatiques et de figures fuyantes.

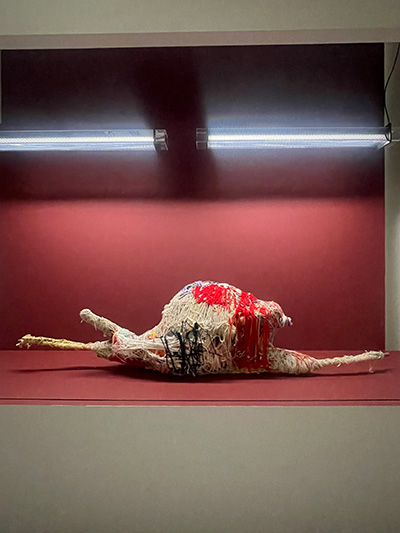

Judith Scott, Sans Titre, vers 1990

Bris, collages et talismans

Récupérer. Réparer. Reconfigurer. Dans une salle traversée par des objets bricolés, assemblés, ressuscités, l'art brut montre son ancrage dans le geste. Fragments de chambres à air, éclats de miroir, fil de fer, plâtre ou jantes de vélo : tout fait oeuvre. On pense à Simon Rodia, créateur des Watts Towers à Los Angeles, ou à Emery Blagdon et ses Healing Machines, machines poétiques construites pour guérir, littéralement. Des architectures de la foi, sans dogme. Le rebut devient relique, le rebut devient beauté.

Hélène SMITH (Elise MÜLLER, dite), Sans Titre - 1912

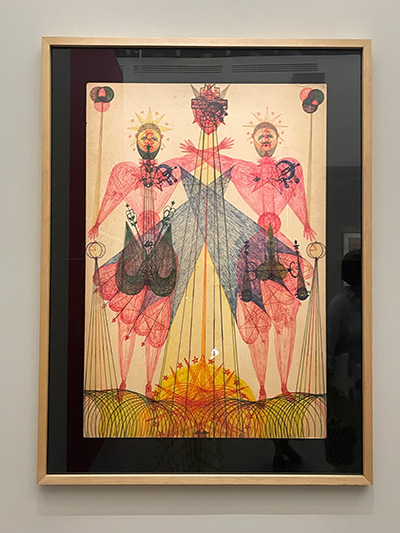

Figures de l?ombre

Il faut aussi raconter les visages. Ceux qu'on ne voit pas dans les musées, ceux qui n'ont jamais exposé ni vendu. L'art brut est traversé de biographies douloureuses : enfermements, exclusions, silences sociaux. Mais ici, ces artistes ne sont pas réduits à leurs tragédies. Bruno Decharme les montre comme créateurs à part entière, aux trajectoires irréductibles. L'exposition ne cherche pas à les expliquer. Elle donne à voir. À ressentir. À entrer dans un rapport frontal, et profondément respectueux, à leur oeuvre.

Janko Domsic, Sans Titre, vers 1970

Une leçon de regard

Cette exposition est peut-être avant tout une leçon de regard. Elle questionne ce qui fait oeuvre, ce qui fait artiste, ce qui fait norme. Elle réveille quelque chose d'ancien, l'enfance, peut-être, et d'essentiel. Jean Dubuffet le disait sans détour : "L'art brut, c'est l'art brut et tout le monde a très bien compris". C'est cette évidence que porte cette exposition. Un art sans artifice, sans ambition de reconnaissance, sans autre moteur que celui, vital, de créer.

Crédits photos : Paola Simeone, avec l'aimable autorisation du Grand Palais