Dessins de Bijoux au Petit Palais : Trésors Graphiques et Héritage Créatif

Le dessin est la première empreinte du bijou, son essence avant l’éclat des pierres et la noblesse des métaux. Avec l’exposition Dessins de bijoux. Les secrets de la création, sous le commissariat général d’Annick Lemoine, conservatrice générale du patrimoine et directrice du Petit Palais, et le commissariat scientifique de Clara Roca, conservatrice du patrimoine en charge des collections d’arts graphiques après 1800 et des photographies, le musée nous ouvre les portes d’un atelier où la création se dévoile dans son intimité la plus précieuse. Plus qu’une simple rétrospective, c’est un voyage au cœur du processus créatif, une immersion dans l’art subtil du dessin joaillier, où chaque trait esquisse un rêve de lumière et de matière.

Pour la première fois, le musée dévoile la richesse d’une collection précieuse, longtemps conservée dans ses réserves. Avec plus de 5 500 dessins, couvrant plus d’un siècle de création – de la seconde moitié du XIXe au milieu du XXe siècle –, cette collection illustre l’évolution du bijou à travers les regards de créateurs emblématiques. Des maisons prestigieuses comme Cartier, Boucheron, Lalique, Rouvenat et Vever, ainsi que des designers à redécouvrir tels que Pierre-Georges Deraisme et Charles Jacqueau, témoignent ici de l’évolution des styles et des techniques joaillières.

Dans la lignée des grandes expositions dédiées à son fonds d’arts graphiques – après L’art du pastel (2017-2018), Édition limitée (2021) et Trésors en noir & blanc (2023-2024) – le Petit Palais poursuit son travail de valorisation patrimoniale avec un parcours immersif en quatre sections, offrant aux visiteurs une plongée au cœur des coulisses de la création. Révélant l’histoire méconnue de la joaillerie à travers le prisme du trait et de la gouache, cette collection constitue un véritable trésor patrimonial, témoin du dialogue incessant entre passé et présent, entre savoir-faire d’hier et inspirations contemporaines.

De l’observation de la nature aux recueils d’ornements issus de différentes époques et régions du monde, carnets d’esquisses, planches de motifs et livres de références enrichissent cette exploration fascinante. Ce fonds exceptionnel, constitué au fil du temps, dialogue avec une collection de bijoux précieuse conservée au Petit Palais depuis son ouverture en 1902. Des pièces Renaissance issues de la collection des frères Dutuit aux créations Art nouveau acquises grâce à Jacques Zoubaloff et Georges Fouquet, jusqu’aux parures plus récentes, cet ensemble illustre la diversité des expressions joaillières et témoigne du soin apporté par le musée à la préservation de ce patrimoine. Cet événement marque un tournant dans la programmation du Petit Palais, établissant un pont entre la conservation et la transmission, entre le geste des maîtres joailliers d’autrefois et la renaissance des maisons de luxe d’aujourd’hui.

Raymond Subes, Collier, années 1910. Crayon graphite et gouache sur papier gris, 23,8 x 16 cm. Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Achat, 2007

Dès l'entrée dans l'exposition, une évidence s'impose : avant de devenir un bijou, chaque création naît d'un dessin. C'est la première étape d'un long processus, un moment suspendu où l'imaginaire du joaillier prend vie sur le papier.

Face aux premiers croquis exposés, l'oeil est happé par une nature omniprésente, muse intemporelle des créateurs. Depuis la fin du XVIIIe siècle, fleurs, papillons et scarabées inspirent des motifs délicats, oscillant entre naturalisme et abstraction. Les compositions de René Lalique et Pierre-Georges Deraisme capturent la richesse du vivant avec une poésie saisissante. Mais l'inspiration ne s'arrête pas au monde naturel.

Georges Callot, Dessin d'après le peigne "Cygnes et nénuphars", vers 1900. Petit Palais, musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Achat, 1987

Dans une autre vitrine, d'étonnants recueils d'ornements et d'ouvrages scientifiques dévoilent une autre facette du travail des joailliers. Des artistes comme Charles Jacqueau y puisent un répertoire foisonnant de formes et de styles qu'ils réinterprètent. L'art joaillier évolue sans cesse au fil des influences et des époques, s'inspirant aussi bien des gravures de la Renaissance que des motifs antiques et orientaux. L'égyptomanie, relancée après la découverte de la tombe de Toutankhamon, influence les bijoux Art déco, tandis que Cartier réinterprète l'Antiquité et le XVIIIe siècle pour créer des pièces intemporelles.

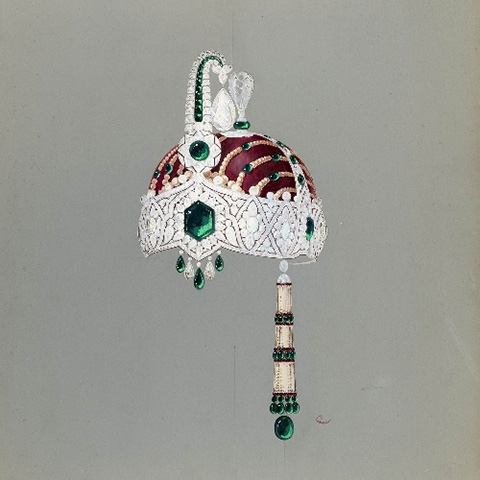

Charles Jacqueau pour Cartier, Coiffe de Maharadjah, années 1920. Crayon graphite encre et gouache sur papier vélin translucide, 54,5 x 47,5 cm. Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Donation famille Jacqueau, 1998

Au fil du parcours, une vérité se dessine : le dessin n'est pas seulement une étape de création, mais un outil technique indispensable. Contrairement à une esquisse libre, le dessin de bijou est réalisé à l'échelle 1, avec une précision extrême. Il retranscrit fidèlement la structure, les sertissages et les jeux de lumière. Le gouaché, technique emblématique de la joaillerie, permet d'offrir une vision quasi photographique du bijou fini. Par des nuances de couleurs, des jeux d'ombres et de reflets, il révèle la brillance des pierres et le poli des métaux. Un art à part entière.

L'aspect scientifique du processus créatif se révèle encore davantage dans la manière dont le dessin devient un outil de communication. Chaque choix technique est pensé : les papiers sombres exaltent l'éclat des diamants, tandis que les transparences suggèrent la légèreté des émaux. Ces documents passent ensuite entre les mains des ateliers, guidant chaque artisan dans la réalisation de la pièce.

C'est là que le bijou prend véritablement vie. Derrière chaque chef-d'oeuvre achevé se cache une chaîne de savoir-faire d'une précision inouïe : modeleurs, graveurs, ciseleurs, reperceurs, émailleurs, sertisseurs, enfileurs et polisseurs se succèdent, chacun apportant son expertise. Dans l'exposition, les dessins se révèlent comme des guides absolus pour ces métiers d'art. Mis en couleurs pour représenter les matières, enrichis de vues de profil et d'annotations précises, ils permettent au chef d'atelier d'orchestrer la fabrication. Et pourtant, rien n'est figé : certains projets évoluent encore en fonction des contraintes techniques ou du choix des pierres.

La dernière section réserve une révélation : contrairement aux bijoux, qui peuvent être dispersés, transformés ou détruits, les dessins, eux, survivent. Aujourd'hui, ils sont précieusement conservés dans les archives des maisons ou dans des collections publiques et privées. Et ils ne sont pas de simples vestiges de fabrication : véritables outils de transmission, ils deviennent des objets de collection, des oeuvres d'art à part entière.

Dessinateur non identifié, pour Cartier Paris, Dessin pour un bracelet Chimères, 1928. Archives Cartier, Paris

Détachés de l'objet fini, ils racontent l'histoire de créateurs et de maisons de luxe. Investis d'une valeur patrimoniale et historique, ils deviennent les témoins précieux d'un art en perpétuelle mutation. Plonger dans ces dessins, c'est comprendre que le luxe est avant tout une histoire de vision et de minutie, où le papier devient l'écrin des plus belles promesses de beauté.

Crédits photos : Petit Palais, Musée des Beaux-Arts de la Ville de Paris