Le beau est partout : Quand Léger et les Nouveaux Réalistes transforment l'ordinaire en sublime

"Il n’y a pas de beau, catalogué, hiérarchisé. Le beau est partout, dans l’ordre d’une batterie de casseroles sur le mur blanc d’une cuisine, aussi bien que dans un musée", écrivait Fernand Léger en 1923, dans L’Esthétique de la machine – L’ordre géométrique et le vrai.

Cette théorie prend forme et se célèbre au Musée du Luxembourg à travers l’exposition Tous Léger !, coorganisée par le Grand Palais RMN, les Musées Nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes et le MAMAC, ouverte du 19 mars au 20 juillet 2025.

Le titre de l’exposition met en lumière les liens entre l’œuvre de Fernand Léger et les Nouveaux Réalistes, la génération qui lui a immédiatement succédé. Fondé par le critique d’art Pierre Restany, fervent admirateur de Léger, le mouvement réunit des artistes tels qu’Arman, César, Raymond Hains, Yves Klein, Martial Raysse, Daniel Spoerri et Niki de Saint Phalle.

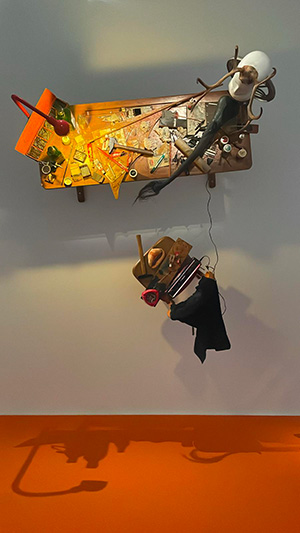

Arman, Meubles Henri II (sans titre 1961)

Ces créateurs, magiciens du réel, capturent les objets et les images de la vie moderne, souvent tirés des matériaux les plus banals, pour en révéler la beauté insoupçonnée. Ils explorent la réalité brute, saisissant le quotidien sous toutes ses facettes. En puisant dans la publicité, la consommation de masse et même les déchets, ils redéfinissent ce qu’est "l’art" et bouleversent les conventions esthétiques de leur époque. Leurs œuvres vibrantes et iconoclastes se nourrissent de la ville, de l’industrie, des gestes mécaniques et des objets quotidiens, transformant la réalité en matière première. Ces artistes, à l’instar de César, Arman ou Yves Klein, ouvrent une fenêtre sur un monde urbain effervescent, où la beauté se cache dans la simplicité des choses qui nous entourent, dans le bruit de la rue et l’odeur de l’asphalte.

Fernard Léger, Les femmes au perroquet, 1951

La poésie des Nouveaux Réalistes réside dans l’inattendu : un canapé écrasé, une accumulation de pneus usés, ou un tas de déchets plastiques deviennent des œuvres d’art. Chaque objet se transforme en métaphore de notre époque, miroir d’une société en constante mutation, où surconsommation et déchets coexistent. La réalité se fait présente sur la toile ou dans la sculpture, crue et poétique, irréductible et pourtant sublimée.

Fernard Léger, La danseuse bleue, 1930

Leurs créations transcendent la froideur du quotidien pour en faire une célébration, une danse entre la matière et l’imaginaire. Par cette audacieuse exploration du réel, les Nouveaux Réalistes réinventent la frontière entre l'art et la vie.

Le terme "Nouveau Réalisme", déjà utilisé par Léger dans les années 1920, définissait sa démarche artistique : "une terrible invention à faire du vrai dont les conséquences peuvent être incalculables".

Pour Léger, le sentiment plastique du volume se situe dans l’espace, un volume qu’il s’efforce d’inscrire dans la surface sans en rompre l’harmonie. Une harmonie que la couleur vient soutenir : "Faisons entrer la couleur, nécessité vitale comme l’eau et le feu, dosons-la savamment". Cette leçon a été parfaitement assimilée par les Nouveaux Réalistes qui, eux aussi, ont réinventé un art des gestes, interagissant avec la nature et s’appropriant les quatre éléments, tout en y ajoutant la couleur. La scénographie de l’exposition se divise en quatre salles, chacune mettant en lumière un élément clé.

Alain Jacquet, La source, 1965-2002

Dans la première salle, l’œuvre d’Yves Klein illustre sa quête de la couleur pure, qu’il travaille à travers des énergies primordiales, résonnant ainsi avec l’utopie de Léger.

Arman, The birds 11, 1981

La deuxième salle se concentre sur la vie des objets. "L’objet devait devenir le personnage principal et détrôner le sujet", disait Léger. À l’instar de ce dernier, les Nouveaux Réalistes se focalisent sur l’objet comme symbole de la société moderne. Ces œuvres autonomisent formes et couleurs, transformant l’objet quotidien en matière d’art. Ces artistes sont des archéologues du présent, magnifiant la beauté de ce qui nous entoure à travers des revendications sociales.

Daniel Spoerri, Palette d'artiste Katharina, 1989

La troisième salle illustre L’art c’est la vie. "Transportés par l’imagination, nous atteignons la Vie, la vie elle-même qui est l’art absolu", disait Yves Klein. Ce concept de la vie vécue comme une œuvre d’art est au cœur de l’exposition, que ce soit dans l’esprit festif de Léger, qui célèbre la dynamique du monde moderne à travers ses sujets sportifs, ou dans la série Nanas de Niki de Saint Phalle, exemple d’éloge de la société des loisirs.

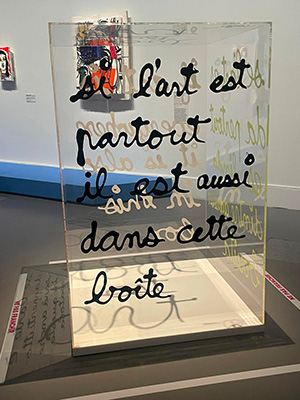

La dernière salle met en avant le slogan : "Le beau est partout", une invitation à dénicher la beauté dans chaque recoin de la vie quotidienne.

BEN, Si l'art est partout, il est aussi dans cette boite, 1985

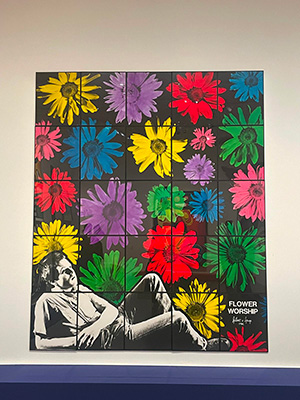

Cette utopie artistique et politique fait le lien entre Léger, Niki de Saint Phalle et Keith Haring, qui lui rend hommage à travers leur capacité commune à démocratiser l’art, à l’extraire des cercles élitistes pour le rendre accessible à tous.

Les Nouveaux Réalistes sont mis en valeur à travers une chronologie des gestes, le geste devenant une métaphore de la société de consommation et du rythme accéléré de la vie urbaine et industrielle. On y retrouve les sculptures Compression de César, où des objets écrasés révèlent une transformation tangible de la matière. Les Anthropométries d’Yves Klein, quant à elles, capturent l’énergie du corps en mouvement : des modèles féminins, recouverts de bleu Klein, laissent des empreintes sur de grandes toiles en se déplaçant, créant des traces vibrantes. Ces œuvres mêlent peinture et performance, capturant l’énergie et la sensualité du corps, et non simplement une forme figée. Ce qui les intéresse, ce n’est pas l’objet ou le corps figé, mais l’énergie, l’action et le changement qu’ils incarnent, démontrant que l'art n’est jamais statique, mais toujours en mouvement.

Yves Klein, Vénus bleue, 1962

Témoin de ce mouvement, le Paradis Fantastique de Niki de Saint Phalle, un jardin sculptural où formes géométriques et sensuelles, couleurs vives et imagination se mélangent pour créer un lieu où art et nature fusionnent, symbolisant joie, liberté et harmonie entre l’homme et son environnement.

Niki de Saint Phalle, Miles Davis, 1999

En parallèle, les 12 Tirs de Niki de Saint Phalle, série d’œuvres où elle tire sur des toiles remplies de peinture, incarnent un processus cathartique et libérateur, une quête de liberté d’expression et de rébellion contre les normes imposées. Elle transforme la violence en acte créatif.

On y retrouve aussi le travail de Martial Raysse, entre jeu visuel, ludique et provocateur, une invitation à redéfinir les frontières de l’art et de la vie.

Martial Raysse, Nissa Bella, 1964

Le fil rouge entre ces œuvres réside dans leur volonté de créer des univers artistiques où l’expression personnelle, la libération des conventions et la rencontre entre quotidien et fantastique se rejoignent. À travers les générations, leur pensée et leurs œuvres se connectent par des points communs : une approche sociologique de l’objet, le renversement des hiérarchies artistiques traditionnelles, l’implication sociale de l’artiste. C’est une invitation à un jeu de regards croisés, une promenade libre où le geste de l’artiste devient un acte inscrit dans un monde en constante mutation, où objets et matières évoluent sous l’effet du travail humain.

Gilbert & George, Flower Workshop, 1982

Crédits photos : Paola Simeone, avec l'aimable autorisation du Musée du Luxembourg