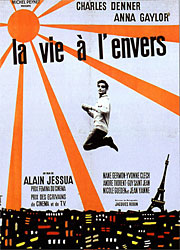

Réalisé par Alain Jessua. France. Comédie dramatique. 1h32 (Sortie 24 juin 1964). Avec Charles Denner, Anna Gaylor, Guy Saint-Jean, Nicole Gueden, Jean Yanne et Yvonne Clech.

"?Il n’y a pas de dignité possible, pas de vie réelle pour un homme qui travaille douze heures par jour sans savoir pour quoi il travaille"écr ivait André Malraux dans "La Condition humaine".

C’est à cette douloureuse réalité que se heurter le personnage principal du film "La Vie à l'envers" d’Alain Jessua. Jacques, à qui Charles Denner donne son ironie douce, végète dans une existence monotone.

Employé dans une agence immobilière, il passe ses jours dans les appartements d’étrangers en compagnie d’étrangers. Le tout sous la bonne garde de sa patronne, aussi aimable qu’un chacal affamé. Le soir, il rentre retrouver sa compagne, Viviane (Anna Gaylor), charmante cover-girl qui recouvre les murs de l’appartement des publicités dans lesquelles elle apparaît.

Et puis, progressivement, Jacques apprend à regarder. En se concentrant sur les objets, sur les détails du monde, il parvient à faire disparaître les contingences extérieures. Le monde est à présent tout entier contenu dans la ramure d’un arbre, dans le pied d’une table de bistro ou le long d’une fissure qui court sur un mur.

Cette quête de l’invisible l’emmène loin de ses proches, le faisant plonger dans une folie douce qui est peut-être le bonheur.

Ce premier film d’Alain Jessua, cinéaste atypique auquel la Cinémathèque française rend hommage, ne manque pas d’intérêt. Un peu à la manière de son personnage principal, le film refuse de s’ancrer dans un genre particulier, et diffère des productions signées par la Nouvelle Vague au même moment.

Bien sûr, certains éléments évoquent les cinéastes contemporains d’Alain Jessua. Le Paris qu’il filme admirablement, celui de Pigalle et de la Place Clichy, le rapproche des "400 coups" de François Truffaut.

A cet égard, le film est d’ailleurs presque devenu un document, où l’on aperçoit le Paris d’avant les grands travaux (de Malraux, justement), un Paris assez sombre, assez sale et d’une grande beauté. Cafés, ruelles, salles de cinéma ou façades des dancings… c’est un Paris d’avant les mutations architecturales des années 1960 qui survit et que le personnage principal nous fait visiter au cours de ses déambulations.

La critique du monde contemporain, l’aliénation dans le travail et le développement de la société de consommation rapprochent également Alain Jessua de Jean-Luc Godard.

Sa Viviane rappelle "La Femme mariée" jouée par Macha Méril en 1964 : même fascination de la mode, même souci permanent de l’apparence. Toutefois, bien plus que dans le film de Jean-Luc Godard, Alain Jessua accorde une certaine profondeur à son personnage féminin, émouvante quand elle dit son amour pour Jacques. Sacrifiée par l’homme qu’elle aime, elle est également la seule à véritablement le comprendre.

Dans une très belle scène, Alain Jessua filme les mouvements rapides de cette femme qui se maquille d’une main assurée. Ce "masque" qu’elle se construit symbolise l’hypocrisie d’une société qui se pare pour mieux cacher son vide existentiel. Mais elle montre aussi le désarroi d’une femme aux gestes devenus mécaniques, qui tente tant bien que mal de retrouver une apparence de dignité que Jacques ne cesse de lui dénier.

"La Vie à l’envers" bascule ainsi sans cesse entre la comédie et le drame, le pied de nez aux conventions et la cruauté. On jubile de voir le personnage, pareil à la boule métallique qui rebondit dans le flipper, refuser de se laisser apprivoiser.

Face au tout jeune Jean Yanne, mari soumis, Jacques incarne une forme de liberté, l’héroïsme de dire non aux impératifs de la société qui veut faire de ses membres des éléments utiles à la communauté. Aussi Jacques n’éprouve-t-il pas le besoin de travailler, ni d’ailleurs le besoin des autres.

Cette indépendance ne va pas sans cruauté. La quête du personnage le pousse à détruire ceux qui l’entourent. Ainsi, dans une scène très cruelle, Jacques se cache dans les fourrés et regarde Viviane, paniquée, le chercher et l’appeler. Puissant parce que détaché des autres, Jacques finit par se réfugier dans le monde épuré qu’il a lui-même créé.

Epuré : la question du blanc, de l’espace joue en effet un grand rôle dans l’esthétique du film. Alain Jessua a beaucoup insisté sur la question de la photographie. Contrairement au noir et blanc très contrasté de la Nouvelle Vague, le cinéaste propose un film gris, presque sans ombre. L’image, plate, reflète ainsi un monde uniformisé ; peu à peu, la lumière apparait, jusqu’à une scène finale d’une blancheur quasi parfaite. Illumination divine du personnage, ou dissolution dans la folie ?