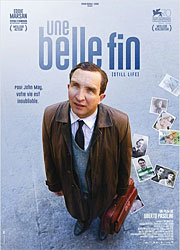

Réalisé par Uberto Pasolini. Grande Bretagne/Italie. Comédie dramatique. 1h27 (Sortie le 15 avril 2015). Avec Eddie Marsan, Joanne Froggatt, Karen Drury et Andrew Buchan.

John May, le personnage central "Still life", titre plus pertinent que "Une belle fin", porte un patronyme et un prénom ordinaires, plats, sans relief, à l'instar de l'identité générique anglo-saxone John Doe, équivalent du "Monsieur X" et nom apposé sur les corps non identifiés dans les morgues.

Au demeurant John May connaît bien la morgue qui constitue une annexe de son bureau-cagibi. Car il officie comme employé de la municipalité londonienne charger de régler les funérailles des personnes sans famille connue.

Et c'est lui, seul, avec sa silhouette grise de vieux garçonet de fonctionnaire étriqué des années 1960, qui assiste aux obsèques pour lesquelles il a même pris soin d'écrire une éloge funèbre personnalisée en fonction des éléments dont il dispose et, selon le cas, est présent à l'enterrement et se charge de la dispersion des cendres avec une attention qui ne ressort ni à une passion morbide ni uniquement à l'exécution zélée d'une obligation professionnelle mais à une vraie compassion humaniste pour ces vies enfuies.

A défaut d'historisation, rien ne sera révélé sur cet homme solitaire au mi-temps de sa vie, sans parents ni amis, ni de ses origines, ni de son passé, comme s'il n'était ancré que dans le présent, et peu de sa vie personnelle à peine esquissée par de brèves incursions dans son appartement, un appartement standard d'une cité modeste, dépourvu de toute trace tant de souvenirs que de goûts particuliers, comme inhabité n'étaient le set de table et le sous-verre en liège qui comporte l'auréole laissée par la tasse de thé qui accompagne son dîner invariablement composé d'une boîte de thon, d'un toast et d'une pomme.

Cette solitude, qui ne semble pas douloureuse car dépourvue de ressentiment comme de mélancolie, est acceptée non par résignation mais par une acceptation sereine qui paraît aller au-delà de la vie puisqu'il a déjà choisi l'emplacement de sa tombe, un peu en hauteur pour avoir une vue dégagée sur l'horizon, et sous un arbre, pour que, en position allongée, le regard se perde dans l'infini du ciel entrevu entre les feuilles mouvantes.

Car, dans cette partition filmique à la parole parcimonieuse, tout passe par la gestuelle et donc le regard. En premier lieu, celui de son protagoniste, porté par la magistrale incarnation de Eddie Marsan méconnaissable, qui rend compte de son état au monde qui n'est dénué ni de curiosité ni d'humour burlesque, tel l'échange de regards avec le chien quand John May constate que la fille a la même solution que son père pour remplacer un pied cassé par une pile de livres ou quand il se surprend avoir une attitude similiaire à celle de la statue installée dans la gare de Saint Pancras.

Ensuite, le regard du spectateur dont le réalisateur britannique Uberto Pasolini, également auteur du scénario, sollicite la sagacité en usant du procédé du "double regard" introduit par la peinture baroque flamande.

Ainsi, derrière cette vie "immobile" qui esquisse le portrait saisissant et touchant d'un homme ordinaire à la belle âme, et, à sa modeste échelle, d'un passeur de mémoire, à partir de sa fonction, au demeurant singulière, dans laquelle il s'est totalement investi,se compose, de manière impressionniste et puzzléique, son univers mental.

Scrupuleux, consciencieux et méticuleux, termes bien dévalués et désormais entendus de manière péjorative dans la société post-moderne, John May utilise tous les maigres éléments trouvés au domicile des défunts pour tenter de retrouver leur famille et organiser des funérailles décentes.

Mais ces enquêtes sont chronophages, les corps et les urnes s'entassent à la morgue et, au nom des impératifs de rendement et de la rationalisation des coûts budgétaires, le couperet va s'abattre sur lui. Il apprend donc subitement son licenciement, au terme de 22 années de bons et loyaux services qui lui sont reconnus, alors même que ce qui sera sa dernière affaire l'interpelle de manière inhabituelle. Car le défunt, locataire dans sa cité, occupait l'appartement en vis-à-vis du sien.

Double choc pour John May qui va sortir de sa vie cadrée et routinière pour aller jusqu'au bout d'une enquête qui l'amène à devenir acteur de sa propre vie.

Résolument tourné sur la vie alors même de l'omniprésence de la mort, Still life", qui aurait pu s'intituler "In the mood for life", d'autant que la bande-son "glassienne" de Rachel Portman évoque celle du film de Wong Kar-Wai, s'avère singulier et inclassable tant il hybride les genres, de la fable sociale au conte métaphysique, instillant aussi bien de l'étrange et de l'absurde que du comique tout en évitant les écueils du sentimentalisme ou du mélodramatique.

Les choix avisés de cadrage, la palette chromatique désaturée et le hiératisme de la mise en scène permettent de naviguer, sans heurt ni anachronisme, de l'hyper-réalisme à la distanciation vers l'inattendu dénouement surréaliste, simultanément fantastique, poétique et sulpicien, en guise d'épilogue loufoque à cette méditation sur la vie et la prédestination dans un opus totalement réussi et fascinant dont chaque plan révèle une complexitéréflexive qui ne se veut ni démonstrative ni ostentatoire.