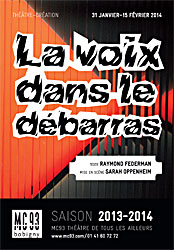

Texte de Raymond Federman, mise en scène de Sarah Oppenheim, avec Fany Mary et Nigel Hollidge.

Avec l'adaptation scénique de "La voix dans le placard" écrit par l'écrivain, poète et critique littéraire franco-américain Raymond Federman, la Compagnie Le Bal rebondissant s'est investie dans une entreprise aussi périlleuse que complexe.

En effet, cette oeuvre singuliere et atypique, qui ressortit à la littérature expérimentale post-moderne, se présente comme l'antithèse archétypale de la partition théâtrale et un opus instrinsèquement réfractaire, et à plus d'un titre, tant à l'oralité qu'à la représentation.

En juillet 1942, un acte d'abandon scelle la vie de Raymond Federman : sa mère l'enferme dans un cagibi en lui intimant le silence le soustrayant ainsi à la rafle du vel' d'hiv' et à déportation à laquelle ne survivra aucun des membres de sa famille.

Ce n'est qu'en 1979 que l'adolescent devenu écrivain, poète et critique littéraire, transcendera cet événement ambivalent, traumatisant et fondateur, dans une oeuvre de résilience qui est inscrite au rang des textes issus de la Shoah, mais n'est pas un texte sur la Shoah l'auteur ayant indiqué qu'il n'avait pas écrit sur la Shoah ("J’écris sur le post-Holocauste, ce qui revient à dire : sur ce que cela signifie de vivre avec ça en soi.").

Mais d'une part, la dimension autobiographique au demeurant inhabituelle car dépourvue de chronologie se double d'une approche fictionnelle avec une expérimentation scripturale de résilience menée par un écrivain qui explore une nouvelle modalité fictionnelle qu'il a qualifié de "surfiction" substituant la métafiction au réalisme,

D'autre part, le texte, rédigé simultanément en anglais et en français, qui use du discours polyphonique et du ressassement circonvolutoire sur la thématique principale de l'enfermement traumatique polysémique, le placard devenu lieu d'une scène primitive et espace-matrice d'une re-naissance au monde, révèle une écriture dépourvue de ponctuation à la syntaxe erratique qui s'apparente à la transcription d'un flux de pensée, lequel n'obéit pas aux conventions de l'oralité ni se plie aux règles énonciatives, discursives et stylistiques de l'écriture traditionnelle.

Sa transposition théâtrale témoigne d'un travail conséquent orchestré par Sarah Oppenheim qui repose sur un dispositif scénique pluridisciplinaire mêlant graphisme avec projection de dessin au tracé animé réalisé par Louise Dumas, enregistrements sonores et un exceptionnel travail de lumières de Benjamin Crouigneau qui s'avère significatif pour tracer l'espace mental du sujet.

Mais ce colossal arsenal conceptuel calqué sur le mouvement de l'écriture pâtit de son parti-pris de superposition.

A l'exercice de style scriptural se superpose l'exercice graphique illustratif trop présent et le bilinguisme traduit par la superposition des voix des deux comédiens délivrant simultanément le même texte, l'une en français l'autre en anglais, rend ce dernier difficilement audible.

Cela étant, la performance des deux officiants, Fany Mary et Nigel Hollidge, doit être saluée pour la qualité du travail de mémorisation et de restitution, dans une scénographie millimétrée, d'un texte difficile hors des repères habituels.